Traduction d’un article de Terje Sparby publié en 2020 dans la revue Steiner Studies, Volume 1. DOI:https://doi.org/10.12857/STS.951000140-4. Licence : CC BY 4.0.

Titre original : The Phenomenology of Imaginative Consciousness in Steiner

Résumé

Les expériences visuelles survenant pendant la méditation sont au cœur de nombreuses traditions religieuses, contemplatives et ésotériques. C’est également le cas pour l’anthroposophie. Dans l’œuvre de Rudolf Steiner, les expériences visuelles méditatives, ou « imaginations », sont considérées comme autant de perceptions potentielles d’une réalité spirituelle concrète. Les imaginations constituent ainsi le fondement du projet anthroposophique de renouveau culturel fondé sur la perception spirituelle. La conscience imaginative est toutefois multiforme et les descriptions qu’en fait Steiner peuvent parfois prêter à confusion et se contredire. Cet article donne les grandes lignes d’une analyse phénoménologique de la conscience imaginative chez Steiner. Il retrace l’évolution du terme, présente ses différents aspects et tente de résoudre certaines déclarations contradictoires en introduisant trois domaines différents de l’imagination : l’imagination sensorielle, l’imagination dans la zone intermédiaire et l’imagination suprasensible. Cette introduction jette les bases d’un traitement systématique plus approfondi du concept d’imagination chez Steiner.

1. Introduction

Dans une série d’articles récents, Wouter Hanegraaff s’est intéressé à l’imagination dans le but de réinventer le domaine des études religieuses. Faisant écho aux travaux de Lucia Traut et Annette Wilke,1 il note qu’il n’existe actuellement « aucun débat théorique général sur l’imagination, sa fonction et sa pertinence par rapport aux dimensions historiques, sociales, discursives ou cognitives de la religion ». 2 Il soutient en outre que « le concept d’imagination devrait retrouver un statut clé dans l’étude de la religion »3 Plus généralement, Hanegraaff suggère que raconter une histoire globale bien documentée sur le plan historique, dans laquelle l’imagination serait le « véritable » héros, permettrait de redonner de l’intérêt aux études religieuses, qui ont tendance à se perdre dans la critique et la déconstruction. 4 Il élargit cette vision pour inclure les thèmes de l’expérience vécue, des états modifiés de conscience et de la spiritualité,5 qui restent une « sphère taboue pour les universitaires laïques ».6 Insistant sur le fait qu’« il y a quelque chose au-delà du langage »,7 Hanegraaff esquisse une approche de l’étude de la religion qui se concentre sur les expériences que les gens ont dans d’autres états de conscience, expériences qu’ils jugent très importantes et significatives. Ces expériences impliquent souvent de profonds changements dans l’imagination et dans la façon dont les gens se conçoivent eux-mêmes et le monde dans lequel ils vivent.

Il n’y a guère de meilleur moyen de justifier l’étude de l’imagination chez Steiner. L’œuvre de Steiner, et en particulier l’anthroposophie, représente une conception spirituelle de ce que sont l’être humain et le cosmos, et cette conception serait basée sur des expériences individuelles dans des états modifiés résultant de la méditation. Comme je le démontrerai ci-dessous, l’état de conscience « modifié » ou « supérieur » appelé conscience imaginative joue un rôle central dans l’anthroposophie de Steiner. Cependant, mon intérêt principal ne réside pas dans l’étude historique de Steiner, mais plutôt dans le domaine phénoménologique et contemplatif. Par « phénoménologie », j’entends l’étude scientifique des caractéristiques et de la structure fondamentales de la conscience, à la fois dans un sens descriptif et génétique.8. La phénoménologie ne peut être complète si elle n’inclut pas les états modifiés de conscience. En fait, l’étude des structures non ordinaires de la conscience, telles que celle que Steiner appelle « imagination », peut potentiellement nous aider à mieux comprendre la structure ordinaire, simplement en mettant en évidence en quoi la structure ordinaire est ou peut être différente des états non ordinaires. Et la comparaison des états ordinaires et altérés peut révéler s’il existe des structures ou des aspects de la conscience qui sont universels.

La « science contemplative » est souvent utilisée pour désigner une discipline nouvelle et émergente qui étudie l’esprit méditatif et ses expériences. J’ai déjà plaidé ailleurs en faveur de l’inclusion d’approches à la première personne dans la science contemplative, qui seraient basées sur l’analyse comparative de récits d’expériences (traditionnelles et contemporaines) d’expériences méditatives.9 En utilisant une version à la première personne de la micro-phénoménologie, j’ai commencé à étudier des phénomènes méditatifs tels que l’arrêt de la respiration10 et des états modifiés tels que l‘access concentration ou le dhyāna. 11 Cette approche peut potentiellement être utilisée pour étudier tous les états modifiés de la conscience, y compris ceux décrits par Steiner.

En effet, toutes ces approches peuvent servir à étudier l’idée de l’imagination de Steine. Pour les recherches historiques, il est nécessaire de comprendre les termes de base utilisés dans les études de l’auteur. Pour les recherches phénoménologiques sur les états modifiés, il est essentiel de bien comprendre comment un état modifié est précisément structuré. Pour la science contemplative, il est essentiel d’avoir une conception explicite de ce en quoi consiste une expérience méditative, sans quoi il serait impossible d’identifier une expérience comme relevant d’un état.

Comme je vais essayer de le montrer, le concept d’imagination de Steiner comporte de nombreux aspects, dont certains ne sont pas clairs dans leur présentation. Il est peut-être superflu de l’énoncer explicitement, mais je n’ai aucun intérêt à fournir une apologie ou une critique unilatérale de Steiner. J’essaie plutôt de trouver un juste milieu : 12 Je suis partisan du « principe de charité » dans la recherche universitaire (tel qu’introduit par Neil Wilson), 13 ce qui signifie que la conception de l’imagination que je présente ci-dessous est l’interprétation la plus forte et la plus rationnelle des déclarations de Steiner que je puisse concevoir. L’application du « principe de charité » n’implique pas que l’on évite d’identifier les problèmes. Au contraire, l’application de ce principe reconnaît que la conception la plus forte d’une idée ou d’une position est celle qui peut être soumise à la critique la plus efficace. En outre, bien que je pense qu’il puisse exister des états altérés de conscience similaires ou identiques à celui que Steiner désigne comme état imaginatif, je n’ai moi-même publié aucune enquête systématique à la première personne sur l’existence de tels états et leurs caractéristiques éventuelles. Ce n’est pas non plus mon objectif dans cet article. Une telle étude ne serait possible que lorsque l’on aura clairement défini ce qu’implique cet état. Par conséquent, je me concentrerai ici exclusivement sur la compréhension de cet état dans la conception de Steiner ; toutes les opinions que j’ai sur Steiner, y compris sur la question de savoir si la conscience imaginative est réalisable expérimentalement et si elle peut correspondre à d’autres états contemplatifs, seront mises entre parenthèses dans la mesure du possible. Il convient toutefois de noter que certains praticiens de la méditation anthroposophique affirment avoir accès à la conscience imaginative et que j’ai étudié cette affirmation en utilisant une approche qualitative fondée sur des entretiens à la deuxième personne.14

Pour introduire le sujet de l’imagination en relation avec l’expérience, la méditation, les états modifiés de conscience et la spiritualité, je vais donner un aperçu des différentes conceptions des expériences de visualisation dans différents systèmes spirituels à travers l’histoire. Il ne s’agira naturellement que d’un aperçu sommaire, mais il servira à montrer que Steiner perpétue une certaine façon de traiter les expériences de visualisation méditative dans un contexte spirituel. Dans cet article, l’expression « visualisation » sera prise dans un sens large, incluant les impressions subtiles, les images intérieures et extérieures, et les perceptions.

La visualisation et les expériences visuelles pendant la méditation sont communes à diverses traditions spirituelles. Certaines formes de méditation utilisent l’imagination visuelle dans le cadre de l’activité méditative, et les expériences visuelles peuvent également se produire spontanément à mesure que le processus méditatif s’approfondit. Les objets visualisés ou expérimentés vont de la lumière pure à des images concrètes, telles que des figures, des symboles et des scènes. Le premier récit de visions méditatives se trouve probablement dans les Upanishads (800-500 avant J.-C.).15 Bien que les visions lumineuses soient également présentes dans les Rigveda plus anciens (1500-1200 avant J.-C.), le lien avec la méditation n’est pas évident, mais la lumière continue de jouer un rôle dans les traditions yogiques, par exemple dans les Yoga Sutras de Patanjali.16

Diverses sources bouddhistes anciennes (telles que le très détaillé Visuddhi-Magga)17 décrivent également des expériences visuelles, allant d’expériences quasi visuelles apparaissant à mesure que la concentration augmente pendant la méditation (les uggaha-nimitta et patibhāga-nimitta) à une multitude d’expériences visuelles ou d’illuminations différentes. De plus, les visualisations sont une partie essentielle du répertoire des pratiques spirituelles du bouddhisme tibétain, telles que le guru yoga, le deity yoga et le dream yoga, et ces visualisations sont également utilisées pour éveiller le « feu intérieur » ou tummo.

Les expériences visuelles se retrouvent également dans les traditions occidentales. Elles faisaient par exemple partie de la vie rituelle de la Grèce antique18, mais sont également considérées comme un élément essentiel du cheminement contemplatif chrétien, en particulier au stade de l’illumination ou photismos et de la vision béatifique19. Les visualisations faisaient partie des pratiques spirituelles du christianisme, comme dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, qui incluent la visualisation de scènes des Évangiles. Les visions méditatives résultant de la pratique spirituelle constituent des motifs centraux non seulement dans la vie des saints chrétiens tels que Catherine de Sienne20 et Thérèse d’Avila21, mais aussi dans la kabbale médiévale.22

Les recherches universitaires sur les visions méditatives chez les pratiquants contemporains sont rares, mais certains travaux ont été menés sur ces expériences, comme les expériences de lumière chez les pratiquants bouddhistes.23 On trouve également des récits contemporains approfondis d’expériences visuelles en méditation, comme les visions tögal des traditions tibétaines.24 Des travaux historiques ont également été menés récemment sur les expériences de lumière et la perception spirituelle dans diverses traditions.25 Cependant, les recherches actuelles se concentrent principalement sur les divers bienfaits de la méditation sur la santé. Cependant, ce manque d’intérêt, voire cette prudence, à l’égard de la méditation ne sont en aucun cas un phénomène moderne ou occidental. Dans le bouddhisme zen, il existe le concept de makyo et dans le bouddhisme tibétain, on parle du concept de nyam.26 Makyo et nyam font référence au contenu illusoire qui peut apparaître dans la méditation, y compris les expériences visuelles. Ces expériences sont décrites comme potentiellement séduisantes et il est dit qu’il est important de ne pas les considérer comme significatives et de continuer à approfondir la méditation. On retrouve une vision similaire des visions dans l’Ascension au Mont Carmel de Jean de la Croix.27 Cependant, parallèlement à ce scepticisme envers le matériel visuel qui apparaît dans la méditation, les traditions méditatives peuvent également considérer les expériences visuelles à la fois comme véridiques et très significatives. L’illumination de Bouddha comprenait des visions et la conversion de Paul au christianisme était basée sur une vision. En d’autres termes, la situation est complexe.

Les expériences visuelles en méditation jouent un rôle central dans l’anthroposophie de Rudolf Steiner. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’étude approfondie de ce type d’expériences dans l’œuvre de Steiner. Compte tenu de la quantité de matériel disponible, cette étude serait une tâche considérable et un ajout important aux recherches croissantes sur Steiner et l’anthroposophie. Certains auteurs anthroposophes décrivent des expériences visuelles liées à la méditation,28 et il est également connu que de telles expériences font partie de la vie méditative des praticiens anthroposophes contemporains.29 Cependant, l’interprétation de ces expériences visuelles pose un défi. En particulier, on ne sait pas exactement ce qui constitue une perception visuelle authentique et non hallucinatoire de la réalité spirituelle. La possibilité de percevoir une réalité spirituelle est fondamentale dans l’approche anthroposophique de Steiner ainsi que pour les praticiens de la méditation anthroposophique.30 L’une des raisons de cette confusion est que Steiner a donné de nombreuses descriptions différentes de ce que sont ces expériences visuelles, parfois appelées « imaginations ». Non seulement il voulait différencier clairement les expériences visuelles authentiques des expériences visuelles non authentiques, mais la phénoménologie qu’il a donnée des expériences visuelles authentiques est également assez compliquée et contient des éléments apparemment contradictoires. Par exemple, les expériences visuelles authentiques sont généralement présentées comme se déroulant dans un état de conscience altéré. Cependant, comme nous le verrons, ces expériences peuvent également être décrites comme faisant partie de l’état de conscience normal. En outre, les caractéristiques énoncées de ces expériences visuelles sont parfois contradictoires : Parfois, la durée des imaginations est décrite comme courte, mais elles peuvent apparemment aussi être relativement longues (voir ci-dessous). Parfois, les imaginations sont totalement dépourvues de ton, parfois ce n’est apparemment pas le cas. Parfois, elles sont associées à la peur, parfois à la félicité. Parfois, les imaginations sont des hallucinations, parfois ce sont des perceptions. Enfin, Steiner précise que l’expérience des couleurs dans la conscience imaginative est différente de l’expérience normale des couleurs.31 Les couleurs imaginatives renvoient à une dimension subtile de l’expérience des couleurs. Les couleurs ordinaires ne sont jamais expérimentées dans l’imagination. Cela est-il également vrai en ce qui concerne les symboles, les lignes et les figures (un autre aspect de l’expérience imaginative) ? Comment un symbole peut-il être expérimenté sans avoir une couleur et une forme spécifiques ? Steiner a-t-il également parlé des symboles et des lignes comme étant des expériences subtiles ?

Dans cet article, je me concentre sur la présentation du concept de Steiner sur les expériences visuelles en méditation et sur la mise en évidence de certains problèmes qui doivent être abordés afin de le rendre cohérent. La section 2 donne un aperçu du sujet des expériences visuelles liées à la méditation, ou imaginations, dans l’œuvre de Steiner. La section 3 retrace le développement de ce concept tandis que la section 4 présente la phénoménologie de l’état modifié de l’imagination. Dans la section 5, l’idée de différents domaines de l’imagination est introduite en plus des étapes pour aborder le problème des déclarations contradictoires, et la section 6 conclut.

2. Les expériences visuelles liées à la méditation dans l’œuvre de Steiner

Steiner développe une conception unique des expériences visuelles en relation avec la méditation et sa conception de la perception spirituelle. Selon lui, certains types d’expériences visuelles, appelées « imaginations », apparaissent dans des états de conscience modifiés, ou, selon les termes de Steiner, plus élevés (qui incluent « l’inspiration » et « l’intuition » en plus de « l’imagination »). La conception de l’imagination chez Steiner est assez complexe et il est difficile de la résumer par une brève description. Dans la perspective de Steiner, l’imagination vise à fournir une connaissance concrète et différenciée d’une réalité spirituelle, et non des descriptions abstraites d’une unité indifférenciée dans le divin (cf. SE, 215).32 La prétention de fournir une telle connaissance se reflète dans ce qui peut être considéré comme l’une des caractéristiques centrales du mouvement anthroposophique, à savoir sa forte orientation pratique. L’anthroposophie est bien connue pour rechercher le renouveau dans de nombreux domaines sociaux ou culturels, tels que la pédagogie, la médecine, l’agriculture et l’art. Ce renouveau est basé sur les connaissances spirituelles concrètes présentées par Steiner. En d’autres termes, le caractère central de l’anthroposophie et son influence culturelle sont fondamentalement liés au concept d’imagination de Steiner.

Une définition préliminaire du concept d’imagination chez Steiner peut être proposée ici : l’imagination est une perception concrète d’une réalité spirituelle qui prend un caractère visuel, consistant par exemple en lumière, couleurs et formes. Cependant, comme nous le verrons, Steiner élargit sa conception de l’imagination pour inclure un plus large éventail d’expériences. En outre, de nombreux aspects différents sont liés à la présentation de l’imagination par Steiner dans son œuvre. Voici une liste des différents sujets abordés en relation avec la conscience imaginative dans son œuvre :

- Caractéristiques générales

- Aspects historiques

- Aspects cosmologiques

- Aspects anthropologiques

- Aspects phénoménologiques

- Aspects épistémologiques

- Connaissances acquises par l’imagination

- Exemples d’imaginations

- Développement de l’imagination par la pratique spirituelle

- Commentaires sur les capacités imaginatives de différentes personnes (par exemple Goethe et Swedenborg)

Pour rendre compte de manière exhaustive de la conception de l’imagination chez Steiner, il faudrait un livre pour traiter ces aspects (et certainement d’autres encore). Je me concentrerai ici principalement sur la phénoménologie de l’imagination telle que Steiner la présente. J’en proposerai également une taxinomie. L’aspect phénoménologique est important car il concerne le type d’expériences vécues auquel Steiner fait référence lorsqu’il utilise le terme « imagination ». D’autres aspects peuvent toutefois être considérés comme importants, tels que les fondements physiques et mentaux de l’imagination (tels que présentés dans Von Seelenrätseln [VS, 1917]33) et la transformation effective de l’activité mentale régulière en imagination telle que décrite dans les ouvrages de Steiner sur le développement cognitif. Comme ceux-ci ne sont pas directement liés aux descriptions empiriques de l’imagination, je ne les aborderai pas ici.

Comme nous le verrons, Steiner n’est pas toujours cohérent dans son utilisation du terme « imagination », ce qui soulève une question centrale de recherche. Lorsqu’il utilise le terme différemment, fait-il référence à certains types d’imagination ou bien sa compréhension du terme est-elle intrinsèquement contradictoire ? Avant d’aborder ces questions, je vais vous présenter brièvement l’évolution de l’idée de l’imagination chez Steiner. Cela nous aidera à mieux comprendre le terme et à aborder les descriptions parfois contradictoires de l’imagination, en particulier lors du développement de l’idée des différents domaines et stades de l’imagination dans la section 5.

3. Le développement du concept d’imagination

chez Steiner

Les descriptions d’expériences visuelles liées à la pratique spirituelle et à la méditation se trouvent dans les premiers livres ésotériques de Steiner, tels que La Théosophie (TH, 1904) et Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs ? (WE, publié en 1904/05). Ce dernier ouvrage en particulier présente des pratiques spécifiques visant à développer l’aptitude à avoir des expériences visuelles dans un état modifié de conscience. Dans ce livre, Steiner note également qu’il existe des formes supérieures de connaissance liées à une métamorphose de l’état de rêve et de sommeil (WE, 160-171). Cependant, le terme « imagination », qui désigne un état de conscience lié à l’état de sommeil (rêve), est présenté pour la première fois dans Les degrés de la connaissance supérieure (SE, publié en 1905-1908). Comme l’a souligné Christian Clement, la correspondance entre la connaissance supérieure et les états modifiés de conscience remonte au moins à une déclaration de 1902, faite dans Le christianisme et les mystères antiques (CM).34 Clement suggère également que l’idée de connaissance supérieure en général se retrouve déjà dans les premières œuvres philosophiques de Steiner et joue un rôle important dans son épistémologie. 35 Un rapprochement supplémentaire peut être établi avec la notion goethéenne de « voir » des idées ou des entités immatérielles telles que la « plante archétypale » (Urpflanze).

D’autres remarques sur l’imagination se trouvent plus loin dans les livres de Steiner La science occulte dans ses grandes lignes (GU, 1910) et Un chemin vers la connaissance de soi de l’homme (WS, 1912). Steiner ajoute également36 des remarques importantes sur les visions imaginatives à ses livres antérieurs, comme le documentent en détail les éditions critiques récemment publiées de ces textes. Par exemple, une remarque dans Comment acquérir des connaissances a été ajoutée à la cinquième réimpression en 1914 (WE, 44), notant que les couleurs vues à travers les perceptions spirituelles ne doivent pas être considérées comme des couleurs au sens littéral, mais comme une référence à leur qualité subtile. Une remarque similaire est ajoutée à la sixième réimpression de La Théosophie, la même année (TH, 130f.). Cependant, il existe déjà un commentaire sur l’expérience des couleurs dans la première édition de Comment acquérir des connaissances. Steiner déclare que le recours aux notions de couleurs n’est qu’approximatif (WE, 44). Cette explication est donc plutôt une remarque générale sur l’insuffisance des mots et des concepts pour décrire la perception suprasensible, remarque que l’on retrouve également ailleurs.

Il existe également plusieurs séries de conférences qui approfondissent la nature de la conscience imaginative et apportent de nouvelles perspectives. L’une d’entre elles, également présentée en 1914, fait partie de Lire et entendre le monde spirituel.37 En outre, en 1920, Steiner relie l’imagination à sa doctrine des douze sens.38 La doctrine des sens humains de Steiner se développe sur de nombreuses années et atteint un stade final avec la formulation des douze sens. L’idée qu’il existe douze sens remonte au moins à 1916, 39 alors qu’en 1909, 40 Steiner n’avait parlé que de dix sens.

Enfin, bien que je n’aie pas pu déterminer quand cela s’est produit exactement, Steiner introduit à un moment donné l’idée que la réalité physique peut prendre la forme d’une imagination. Par exemple, dans ses Lettres aux membres (écrites entre 1924 et 1925 et connues aujourd’hui sous le nom de Lignes directrices de l’anthroposophie), Steiner décrit la forme de la tête humaine comme « des formes d’imagination qui se sont en quelque sorte coagulées en matière dense ».41 Cette déclaration peut sembler déroutante, car l’imagination dans ce sens n’est pas un état modifié de conscience. Nous pourrions prendre cela comme un exemple de monisme ou de non-dualisme en anthroposophie – la réalité spirituelle ou « supérieure » n’est pas nécessairement distincte de la réalité physique – alors que le contenu spirituel qui est expérimenté dans des états modifiés de conscience peut en effet se manifester dans la réalité « inférieure », normale ou physique. Cet élargissement du sens de l’imagination qui semble se produire dans ses œuvres ultérieures permet de parler de l’imagination au sens étroit et au sens large dans l’œuvre de Steiner. Le sens étroit est l’imagination en tant qu’état de conscience altéré lié à l’état de sommeil. L’imagination au sens large inclut le sens étroit mais aussi les expériences visuelles dans la réalité physique. J’approfondirai cette distinction dans l’avant-dernière partie de cet article.

4. La phénoménologie de l’état modifié de l’imagination

Cette section traite de l’imagination en tant qu’expérience visuelle dans un état modifié de conscience au sens strict. Seize caractéristiques principales peuvent être identifiées et classées en trois catégories principales : aspects généraux, aspects objectifs et aspects subjectifs. Il ne s’agit pas d’une distinction que Steiner utilise lui-même, mais simplement d’une façon d’organiser les aspects de l’expérience en question. Notez que l’utilisation du terme « aspects objectifs » dans ce contexte n’implique pas que les imaginations sont objectives d’un point de vue épistémologique, mais plutôt que certaines des caractéristiques des images sont liées à l’objet plutôt qu’au sujet. Bien que les aspects subjectifs et objectifs de la conscience ne soient pas si clairement séparés au sein de l’état imaginatif selon Steiner, au moins certains des termes utilisés pour décrire les expériences ont une connotation plus subjective ou plus objective. Par exemple, « figures et lignes » se réfèrent aux caractéristiques d’un objet, tandis que « bonheur » se réfère à l’aspect subjectif – et tous deux caractérisent la conscience imaginative.

4.1 Aspects généraux

Les aspects généraux concernent les aspects de la conscience imaginative qui ne sont pas clairement subjectifs ou objectifs, mais qui sont néanmoins reliés à l’expérience. Cette relation existe soit parce qu’ils ne sont ni subjectifs ni objectifs (transformation spatio-temporelle), soit parce qu’ils représentent à la fois des aspects subjectifs et objectifs (unité avec l’objet visuel, durée, intelligence immédiate).

4.1.1 Transformation spatio-temporelle

À mesure que la conscience imaginative émerge, la relation entre le temps et l’espace se transforme : le temps devient espace.42 Un exemple en est le « tableau de vie » ou « panorama », qui se manifeste lors des expériences de mort imminente, et dans lequel une longue séquence temporelle est présentée en une seule expérience panoramique. Steiner qualifie explicitement ces panoramas d’imaginations (comme l’a montré Andreas Neider).43

4.1.2 Durée

Les imaginations peuvent parfois durer « un temps extraordinairement court ». 44 « Dès qu’elles sont apparues », écrit Steiner dans Un chemin vers la connaissance de soi, « elles sont déjà passées ». 45 Mais elles peuvent aussi, si les expériences intérieures sont à la base des imaginations, durer relativement longtemps. 46

4.1.3 Unité avec l’objet visuel

Un autre changement qui se produit dans la conscience imaginative est que la tridimensionnalité de l’expérience visuelle est « complètement perdue » (SE, 294). Au cours de cette expérience, on a le sentiment d’être à l’intérieur de l’image en couleur, ou « Farbenbild » (ibid.), et de participer à son émergence. Pour Steiner, ce sentiment de participation doit être présent pour qu’une expérience soit considérée comme une véritable imagination. Si l’on se tient devant une image en couleur, comme dans la conscience normale, alors on a affaire à une image « fantastique » (ibid.) ou inventée. Les formulations possibles de l’unité avec l’image incluent le sentiment de « vivre dans » ou de « se mouvoir dans l’image », 47 ou simplement d’ « être l’image », 48. Même l’expérience des figures et des lignes dans l’état imaginatif (voir 4.1.4) est telle que l’on a le sentiment d’être à la fois celui qui dessine et la matière utilisée pour le dessin (SE, 249).

On peut noter ici que Steiner parle également d’apprendre à se séparer de l’image, à rester conscient de soi par rapport à elle, afin qu’elle ne disparaisse pas, comme dans un rêve. S’unir pleinement aux images fait, en outre, partie de ce qui transforme l’imagination en inspiration.49

4.1.4 Intelligence immédiate

Un sujet important en relation avec l’imagination chez Steiner est la transformation de la capacité de penser en imagination. Nous ne pourrons pas aborder ce sujet en profondeur ici, car il relève d’une discussion sur le développement de la capacité imaginative, mais il y a un aspect qui est essentiel à la phénoménologie de l’imagination. Lorsque « tous les sens se taisent »50 et que l’on entre dans un état de sommeil, la capacité de penser peut rester active.51 Les expériences visuelles dans l’état d’imagination apparaissent comme « immédiatement intelligibles » (SE, 252). Je suggère que cela s’apparente à la façon dont, par exemple, les gestes de la main ou les expressions faciales apparaissent « immédiatement intelligibles » dans le sens où leur signification apparaît directement en lien avec l’impression visuelle.52 Il n’est pas nécessaire de faire une déduction explicite pour comprendre ce que signifie un visage souriant. Sa signification est directement liée à l’expression.

4.2 Aspects objectifs

Les aspects objectifs de l’imagination concernent ceux qui sont parallèles aux caractéristiques des phénomènes ou des objets visuels tels qu’ils sont perçus dans la conscience normale : la lumière, la couleur, les figures et la vivacité.

4.2.1 La lumière et le rayonnement

La lumière est à la fois une expérience visuelle fondamentale et indifférenciée. Sans lumière, nous ne verrions rien de spécifique. Mais si nous ne voyions que de la lumière pure, elle ne nous dirait rien de spécifique non plus sur les objets du monde. Dans le contexte de la religion et de la contemplation, la lumière est un sujet commun, voire universel. Les expériences initiatiques chez Steiner sont liées à l’apparition de la lumière (GU, 76f.) ou de corps de lumière.53 La lumière qui apparaît est décrite comme les « vêtements » des êtres spirituels qui se montrent, alors que la lumière se différencie en couleur. La citation suivante décrit un tel processus :

Si nous ressentons, par exemple, que le soleil n’est fait que d’esprit et de joie créatrice, tandis que la lune agit comme quelque chose de froid, de grossier, de contractant et de fossilisant, alors cette dernière expérience évoque certains phénomènes lumineux allant de l’orange au rouge en passant par le marron. Dans le cas du soleil, cependant, le sentiment se condense en phénomènes de couleur allant du bleu au bleu violet en passant par un violet tirant sur le rouge. À mesure que ces phénomènes s’intensifient, des entités émergent en tant que porteurs de cette lumière et de ces couleurs, prenant forme et apparence.54

Le processus visuel de perception spirituelle consiste en une sensation ou un sentiment évoquant une apparence de lumière ou de couleur qui, si elle s’intensifie, devient le matériau à travers lequel les êtres spirituels peuvent se manifester.

4.2.2 Transparence et auto-illumination

Les imaginations peuvent se présenter sous différents degrés de transparence et d’auto-illumination. Des apparences opaques sont associées à des êtres spirituels inférieurs, tandis que des formes plus transparentes et brillantes sont associées à des êtres de niveau intermédiaire, et des manifestations lumineuses ou rayonnantes (« in sich aufstrahlend ») sont associées à des êtres supérieurs (SE, 295).

4.2.3 Couleur

Les imaginations sont souvent caractérisées par des notions de couleur, voire par des termes tels que « scintillant » ou « étincelant de couleurs ».55 Les couleurs peuvent représenter différentes qualités mentales telles que des sentiments ou des humeurs, mais elles peuvent également représenter des êtres spirituels. Les expériences de couleur ne sont cependant pas comme les expériences visuelles ordinaires. Au contraire, comme Steiner le fait remarquer à plusieurs reprises, les couleurs de l’imagination concernent leurs qualités mentales ou morales subtiles, ce que Goethe appelait l’aspect esthético-moral (sinnlich-sittlich)56 de l’expérience des couleurs. Comme déjà noté, Steiner a souligné cela dans les commentaires qu’il a ajoutés à La Théosophie et Comment acquérir des connaissances en 1914.

Un de ces commentaires a également été ajouté à l’ouvrage Le Seuil du monde spirituel en 1918 :

On pourrait dire, par exemple, qu’une entité spirituelle se révèle comme à travers un phénomène de couleur. Cependant, lorsque l’on reçoit de telles descriptions d’une entité suprasensible, il ne faut jamais oublier que le véritable chercheur spirituel, lorsqu’il parle de la couleur de cette manière, signifie ce qui suit : que son expérience intérieure peut être comparée à l’expérience de son âme lorsqu’il perçoit la couleur respective dans le mode de conscience basé sur les sens. Celui qui, par une telle description, entend dire : « Je fais l’expérience de quelque chose qui est similaire à la couleur sensorielle », n’est pas un chercheur spirituel, mais a une expérience de vision ou une hallucination. Ces expériences de sympathie et d’antipathie sont cependant les premières perceptions suprasensibles authentiques que l’on peut avoir dans le monde suprasensible.57

Selon Steiner, voir une couleur sensible pendant la méditation serait une expérience hallucinatoire. Les couleurs des imaginations authentiques sont plutôt caractérisées par des sentiments tels que la sympathie et l’antipathie. Il développe ce point dans une conférence donnée à Penmaenmawr en août 1923 :

La véritable cognition supérieure ne se produit que lorsque les imaginations sont vécues de telle manière que, par exemple, la couleur n’est plus perçue de la même manière que nous la percevons dans le monde de la perception physique des couleurs. Comment percevons-nous alors la couleur ? Eh bien, lorsque nous percevons la couleur dans le monde physique, les différentes couleurs sont toujours accompagnées de diverses expériences intérieures subtiles. Le rouge, par exemple, est perçu comme quelque chose qui vous attaque, qui veut vous sauter dessus. Le taureau, par conséquent, lorsqu’il est attaqué par la couleur rouge, se défend contre cette attaque car il la ressent plus fortement que nous. Chez les humains, toutes ces expériences sont beaucoup plus faibles.[58]

Nous pourrions ajouter ici qu’il semblerait que chacun puisse avoir des expériences imaginatives des couleurs dans le sens où il est capable de ressentir cette dimension subtile ou esthético-morale des couleurs. Aucune méditation ni aucune pratique particulière n’est nécessaire pour vivre de telles expériences. L’imagination deviendrait ainsi un phénomène banal et ne relèverait plus d’un état modifié de conscience. Cependant, si l’on considère les autres caractéristiques de l’imagination présentées ici, il est facile de différencier l’imagination des simples expériences subtiles de la couleur. L’imagination authentique serait bidimensionnelle et s’accompagnerait d’une conscience accrue, d’une perte des sens externes, etc.

4.2.4 Figures, lignes et symboles

Les imaginations, « Lichtleiber »[59] ou « Lichtgebilde »[60], peuvent prendre des contours spécifiques, tels que des figures, des lignes et des symboles. Ces figures et ces lignes sont liées à des phénomènes spécifiques – par exemple, une fleur qui s’épanouit est liée à une certaine ligne – et Steiner affirme que la manière dont ces phénomènes sont liés n’a rien de contingent.61 Les figures et les lignes sont comme des lettres formant des mots qui peuvent être lus.62 Une autre forme qui peut prendre l’expérience visuelle est celle d’un nuage (GU, 170 et 314).

4.2.5 Vivacité ou vitalité

Les imaginations sont tout aussi vivantes ou vibrantes (« lebhaft ») que les impressions sensorielles.63 Elles ne sont pas pâles et floues comme le sont généralement les souvenirs (SE, 219). Elles sont également beaucoup plus vivantes que les images des rêves.64 Non seulement la qualité des impressions visuelles, mais aussi les représentations elles-mêmes sont perçues comme étant vivantes et vibrantes.65

4.2.6 Matérialité

Certains imaginations prennent une forme matérielle, se présentant comme des spectres ou des fantômes.66

4.3 Aspects subjectifs

Les aspects subjectifs concernent les aspects d’une expérience visuelle que nous attachons normalement au sujet qui vit l’expérience, tels que sa vigilance ou ses sentiments.

4.3.1 La disparition du monde extérieur

Lorsque l’on entre dans l’état modifié de l’imagination, toutes les impressions sensorielles externes disparaissent et l’on se retrouve dans un état similaire à l’état de sommeil.[67] Dans cet état, le corps physique est devenu imperceptible.[68] J’en déduis que les impressions sensorielles ne sont pas seulement atténuées, mais qu’elles ont également complètement disparu et ne sont pas accessibles à la conscience. Dans cet état, il ne serait pas possible de diriger son attention sur ce que l’on touche, voit, sent, etc. dans la réalité physique. Ces impressions ont disparu. De plus, dans cet état, il ne serait même pas possible de bouger son corps, car les membres sont paralysés.[69] L’expérience de la désactivation des sens externes et de l’état désincarné qui s’ensuit est décrite comme très effrayante[70] et angoissante (GU, 374).

4.3.2 Éveil

Même si l’imagination est semblable au sommeil, elle en diffère par la conservation de l’état d’éveil complet71 et de l’activité intérieure.72 Le niveau d’éveil est même décrit comme plus élevé que la conscience normale (GU, 278). Mais Steiner semble dire des choses différentes sur ce phénomène à différents moments. À un endroit, [73] par exemple, il suggère que l’état de veille peut également être atténué lors de la compréhension d’un contenu imaginatif, bien que ce processus soit plutôt lié à l’inspiration.

4.3.3 Bonheur

Steiner affirme également que les imaginations s’accompagnent d’un « sentiment subjectif de bonheur extrêmement fort »[74] ou d’un sentiment de « plénitude et de félicité »[75], ce qui signifie que les expériences effrayantes mentionnées ci-dessus devraient probablement être comprises comme apparaissant avant d’entrer réellement dans l’état imaginatif. Si nous considérons la rencontre avec le double humain (le « Doppelgänger ») comme une imagination ou une proto-imagination, cela pourrait constituer une exception à la règle selon laquelle les imaginations s’accompagnent d’un sentiment de bonheur, car de telles rencontres sont souvent décrites comme plutôt effrayantes.

4.3.4 L’odorat et le goût

Les imaginations peuvent avoir des qualités similaires au goût et à l’odorat.76 Ces imaginations liées aux sens apparaissent, comme l’explique Steiner, parce que l’activité mentale n’est pas complètement séparée du corps physique dans l’état imaginatif. Les imaginations liées à l’odorat et au goût ont une teinte de matérialité (4.2.6).

4.3.5 Sympathie/chaleur et antipathie/froid

Les imaginations peuvent également être froides ou chaudes (SE, 295). Elles peuvent donc être liées au sens de la chaleur, bien que ces qualités doivent être comprises comme relevant de la sympathie (chaleur) ou de l’antipathie (froid).77 En d’autres termes, il s’agit davantage de l’impression d’un sentiment que de l’impression d’un sens physique.

4.3.6 Absence de ton

L’expérience du son est complètement78 ou « presque complètement absente » (SE, 295) dans l’état imaginatif.

4.4 Commentaire sur les différentes formes d’imagination

Comme indiqué précédemment, Steiner a développé sa conception de l’imagination tout au long de sa vie. On peut citer à titre d’exemple la manière dont différents degrés de transparence sont liés à différents êtres spirituels. Steiner distingue trois formes d’imagination aux teintes différentes qui se manifestent selon le sens physique utilisé comme base de connexion au domaine spirituel.79 L’un des avantages de la structure phénoménologique de l’imagination développée ici est que ces formes peuvent être construites à l’aide de la liste des propriétés présentée dans le tableau 1.

| Les bases sensorielles de l’imagination | Qualité correspondante dans l’imagination |

| Goût | Matérialité, fantômes (4.2.6) |

| Chaleur | Sympathie et antipathie (4.3.5) |

| Vision | Aucune/Image pure (manque de matérialité, de sympathie et d’antipathie) |

5. Les différentes étapes et domaines de l’imagination

La présentation la plus complète du développement de la capacité d’imagination dans l’œuvre de Steiner se trouve dans Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs. Ce développement se réalise par certaines pratiques, comme la méditation sur une graine de plante ou l’expérience de la croissance et du dépérissement dans le monde sensible. La méditation sur la graine conduirait à l’expérience de figures enflammées de différentes couleurs à proximité de la graine. De telles expériences doivent, comme Steiner le précise plus tard, être d’abord comprises comme des hallucinations, mais elles constituent néanmoins le matériau à travers lequel une entité ou une réalité spirituelle peut ensuite s’exprimer. Ce processus est également décrit comme une activation des différents chakras ou « fleurs de lotus » (GU, 327) et comme une expérience d’illumination ou d’initiation. Avant que les expériences visuelles résultant d’un tel processus puissent prendre un caractère objectif, le méditant doit passer par une rencontre avec sa nature inférieure, parfois appelée « Double » ou « Gardien du seuil » (ibid., 338f.). Ainsi, le processus se compose initialement d’hallucinations, puis de la vision de reflets ou de projections de soi-même, et finalement de la perception d’une réalité ou d’une entité spirituelle. Notez que la distinction entre hallucination et projection n’est pas nécessairement claire, car les projections peuvent être comprises comme des hallucinations.

Mais avant que cela n’arrive, il y a certaines impressions subtiles, des « feine Eindrücke », qui peuvent être ressenties. Elles peuvent être similaires à l’atmosphère subtile que l’on ressent en lisant un poème.80 Steiner fait également référence à des « images indistinctes » (SE, 219 & 253), consistant en des expériences de couleurs dans lesquelles il y a encore une expérience de distance par rapport à l’image. Ces images et atmosphères indistinctes ne sont pas complètement rejetées, mais sont considérées comme constituant un « pont » ou un « état préliminaire » (ibid., 294) de la conscience imaginative (GU, 375f.).

Ailleurs, j’ai qualifié ce domaine d’expérience d’espace intermédiaire.81 Je souhaite ici développer cette idée en relation avec la conscience imaginative. La zone intermédiaire se situe entre la perception sensorielle normale et l’expérience suprasensible à part entière. Steiner lui-même fait même référence à une telle zone, qu’il appelle « Grenzgebiet » (zone limite). 82 J’y situerais également les hallucinations colorées que Steiner décrit. Contrairement aux imaginations complètement développées, ces images sont vagues, floues, et, contrairement aux imaginations authentiques, elles sont encore tridimensionnelles. De plus, les sens externes n’ont pas entièrement disparu dans la zone intermédiaire, et bien que Steiner ne le dise pas explicitement, les expériences visuelles de la zone intermédiaire pourraient manquer d’un ou plusieurs des aspects subjectifs et objectifs de l’imagination décrits ci-dessus.

Comme je l’ai indiqué, les imaginations au sens étroit et suprasensible du terme se produisent dans un état où les perceptions sensorielles ont complètement disparu. À mesure que la capacité imaginative se développe, les impressions de cet état deviennent aussi fortes que les impressions sensorielles. Dans une série de conférences, Steiner ajoute également qu’à un stade ultérieur, il devient possible de passer rapidement à l’état modifié, de sorte qu’il devient relativement facile de percevoir les choses spirituellement en plus des sens habituels.83 Steiner appelle cela une « capacité supérieure »84 qui nécessite un approfondissement de la capacité méditative et implique que la perception suprasensible peut être activée par la volonté.85

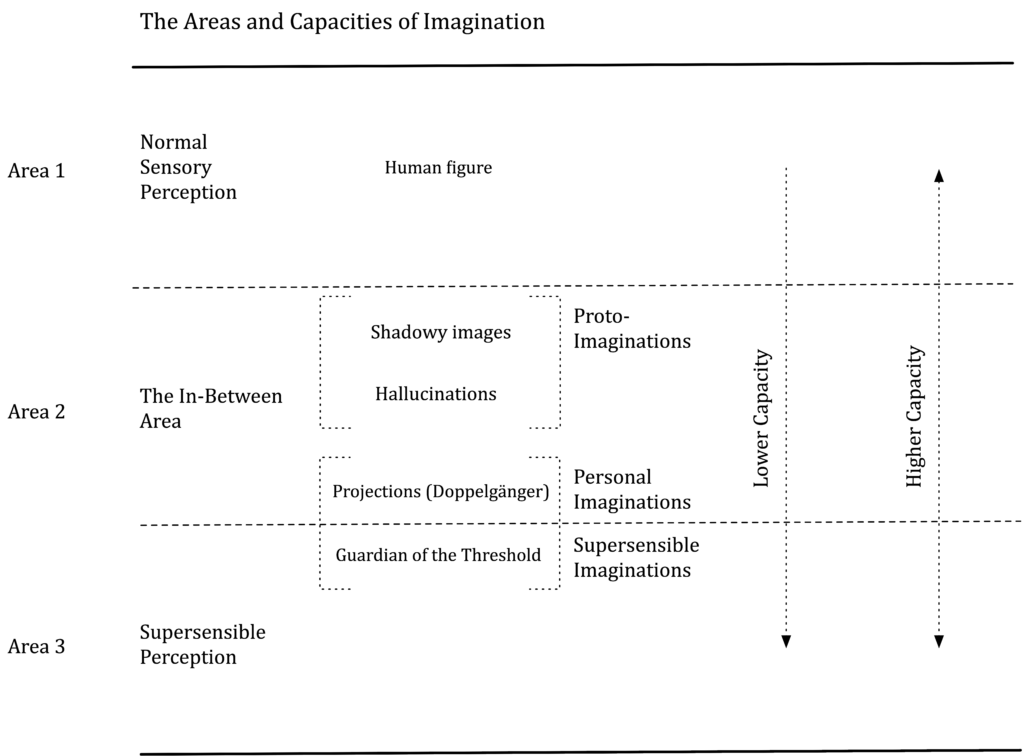

Il ne reste qu’un élément à ajouter avant de pouvoir rendre compte de manière exhaustive de la conception de l’imagination chez Steiner, à savoir les imaginations qui se produisent dans la conscience normale. L’exemple que j’ai donné plus haut était celui de la tête humaine en tant qu’imagination. Steiner affirme même que reconnaître la forme humaine en général est une sorte de « clairvoyance qui est toujours et partout présente dans la vie ».86 Dans son sens le plus général, l’imagination désigne « l’activité que l’âme accomplit lorsqu’elle se consacre perceptuellement à un objet qui se présente comme une image autonome ».87 Ainsi, l’imagination peut désigner tout, de la reconnaissance de certaines formes dans la conscience normale aux perceptions suprasensibles d’une réalité ou d’une entité spirituelle, en passant par les impressions subtiles et les hallucinations qui se situent entre ces deux extrêmes. Nous pouvons résumer les domaines de l’imagination et le processus de développement de la capacité suprasensible à l’aide de la figure 1 (les lignes pointillées indiquent que les distinctions ne sont pas nécessairement très claires, comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne les hallucinations et les projections).

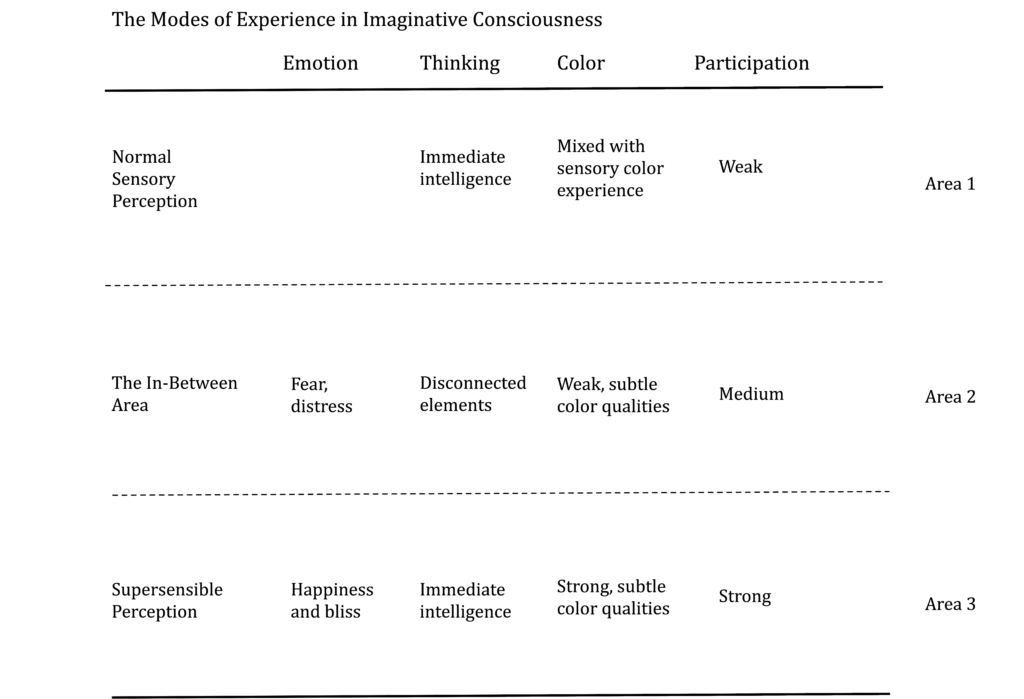

Nous pouvons utiliser ce schéma pour créer une vue d’ensemble des autres modes d’expérience dans la conscience imaginative, comme le montre la figure 2.

Dans le premier domaine, les émotions sont très variées, tandis que les émotions typiques des deuxième et troisième domaines sont respectivement la peur/la détresse (et d’autres émotions difficiles liées au gardien/double) et le bonheur/la félicité. L’imagination de tous les domaines peut très probablement être caractérisée par une intelligence immédiate : elle transmet directement quelque chose qui peut être compris, bien que cela ne soit pas nécessairement le cas de l’imagination hallucinatoire. Cela indique très probablement aussi un élément d’inspiration lié à l’imagination. Les imaginations dans le domaine sensoriel normal contiendraient probablement une expérience normale des couleurs, mais elles comportent également des qualités subtiles qui ne sont pas distinctes de ce qui est vu à l’extérieur, mais plutôt mélangées à l’expérience sensorielle des couleurs. Les expériences suprasensibles des couleurs sont décrites comme étant aussi vivantes et vibrantes que la perception sensorielle normale et sont donc appelées « qualités de couleurs subtiles fortes » dans le tableau. La participation de la personne à l’émergence de l’image est forte dans le domaine suprasensible. Dans la perception sensorielle normale, une telle participation n’est généralement pas ressentie et est donc qualifiée de « faible ». La participation dans la zone intermédiaire est probablement plus forte que dans la première zone, car il n’y a pas de sens externes qui ancrent l’expérience. La participation n’est pas aussi forte que dans la zone suprasensible, car la conscience sensorielle est toujours présente, créant une frontière nette entre le sujet et l’objet.

6. Conclusion

La conception de l’imagination chez Steiner se présente au départ comme un concept précis, lié aux expériences visuelles dans un état de conscience modifié. Au fil des années, cette conception s’est clarifiée et différenciée. Steiner a élargi le concept d’imagination pour y inclure (1) certaines expériences visuelles normales et (2) certaines expériences visuelles que l’on peut appeler proto-imaginations, qui forment un pont ou conduisent plus tard à de véritables imaginations. Il reste encore de nombreuses questions à aborder en rapport avec l’imagination. Cependant, avant de les examiner, il est judicieux de clarifier les caractéristiques phénoménologiques des imaginations, car elles nous aident à déterminer ce à quoi nous nous référons fondamentalement lorsque nous parlons d’« imagination » en rapport avec l’œuvre de Steiner.

La figure 1 ci-dessus résout le problème concernant les imaginations décrites à la fois comme suprasensibles et comme se déroulant dans le cadre de perceptions sensorielles normales. Steiner parle de l’imagination dans différents domaines de l’expérience. Il existe ensuite des confusions mineures possibles, telles que le fait que les imaginations peuvent avoir une durée à la fois courte et longue ou que l’expérience sonore a complètement ou presque dans la conscience imaginative. Concernant la durée, Steiner parle d’un certain type d’imaginations, c’est-à-dire celles qui prennent l’expérience intérieure comme base et qui durent plus longtemps que les autres expériences. Concernant l’expérience sonore, aucune précision n’est donnée, et nous ne pouvons donc pas affirmer avec certitude qu’il existe d’autres types d’imaginations, qui impliqueraient le son. Les expériences effrayantes peuvent être considérées comme faisant partie de la rencontre avec le gardien du seuil, tandis que les imaginations suprasensibles sont heureuses. La confusion sur la question de savoir si les imaginations sont des hallucinations ou non peut être dissipée en les comprenant du point de vue de leur développement : au début, ce sont des hallucinations, puis elles deviennent des perceptions. La question finale de la compréhension des figures, des lignes et des symboles dans la conscience imaginative ne peut être résolue de manière simple. Les expériences imaginatives des couleurs sont similaires aux expériences des couleurs, mais elles se produisent dans d’autres dimensions de l’expérience. Est-ce également vrai pour les figures, les lignes et les symboles ? Est-il judicieux de parler de « symboles subtils » ? Toute expérience d’un symbole ne nécessite-t-elle pas qu’il ait au moins une couleur perceptible ? Nous pourrions peut-être essayer de comprendre les figures et les symboles comme étant « teintés de matérialité », comme le sont certaines imaginations, si nous comprenons la « matérialité » comme une qualité physique de la couleur. Mais cela ouvrirait la possibilité de comprendre d’autres imaginations suprasensibles comme ayant également des qualités sensorielles normales. Cependant, pour autant que je sache, Steiner n’aborde pas cette question. Nous la laisserons donc ouverte ici. En d’autres termes, il reste à clarifier certains points concernant les théories de Steiner sur la conscience imaginative.

Il faut également répondre à certaines questions fondamentales avant de pouvoir avoir une conception phénoménologique claire de l’imagination dans les écrits de Steiner : quelles sont les caractéristiques nécessaires et quelles sont les caractéristiques contingentes ? Par exemple, les sens externes doivent-ils être complètement désactivés à chaque fois que l’on a une imagination au sens strict ? J’ai déjà indiqué que Steiner affirme la possibilité d’apprendre à passer rapidement de la conscience normale à l’état d’imagination. Cette théorie implique probablement que, par exemple, le corps ne doit pas nécessairement être complètement paralysé lorsque l’on entre dans l’état d’imagination. Nous pouvons également nous demander si la transformation spatio-temporelle doit toujours avoir lieu. Pourtant, Steiner dit explicitement que les imaginations authentiques doivent être bidimensionnelles. En ce qui concerne l’état de veille, cependant, la question n’est pas aussi claire, puisque Steiner affirme que les imaginations peuvent être accompagnées à la fois d’une vigilance accrue et d’une conscience atténuée. Par conséquent, ces deux caractéristiques semblent contingentes. Cependant, comme indiqué, l’atténuation peut être liée à l’inspiration. Mais si nous séparons l’imagination de l’inspiration, en les traitant comme des processus indépendants dans lesquels l’inspiration donne une compréhension de l’imagination, alors la caractéristique de l’intelligence immédiate semble être perdue. Une solution ici serait de distinguer les imaginations qui nécessitent des connaissances supplémentaires pour être comprises et les imaginations qui apparaissent comme immédiatement intelligibles.

Je ne vais pas passer en revue le reste de la liste ici ; je soulignerai seulement que la clarification du concept d’imagination dans les écrits de Steiner nécessiterait une interprétation et une discussion plus approfondies. La conclusion pourrait bien sûr être que Steiner avait en tête une multitude de significations lorsqu’il a introduit ce terme dans différents contextes et que nous ne pouvons présumer qu’il existe un seul concept global de l’imagination dans son œuvre. L’existence ou non d’un tel concept unifié est une question centrale pour les recherches futures sur Steiner, et la notion des domaines de l’imagination présentée dans la section 5 peut aider à créer un premier aperçu systématique de l’imagination dans son œuvre.