Traduction d’un article de Victor Manuel TOLEDO paru en janvier 2022 dans la revue Agroecology and Sustainable Food Systems 46(3):1-16. DOI:10.1080/21683565.2022.2027842.

Titre original : Agroecology and spirituality: reflections about an unrecognized link.

Résumé

Les agroécologistes travaillent principalement avec des producteurs issus de cultures traditionnelles. Les études ethno-écologiques menées au cours des dernières décennies démontrent clairement que l’expérience acquise par ces peuples peut être définie comme une sagesse, constituée d’un ensemble de croyances conduisant à une vision du monde (dimension ontologique), d’un répertoire de connaissances (dimension épistémologique) et d’une série de pratiques (dimension productive). Jusqu’à présent, l’agroécologie a abordé deux de ces trois dimensions en interaction avec les paysans traditionnels (les dimensions épistémologique et productive) et, à quelques exceptions près, a négligé la dimension ontologique. Cet article présente la thèse selon laquelle la perspective ontologique mène à la spiritualité, un thème qui a jusqu’ici été exclu. La reconnaissance et l’intégration de la spiritualité dans les pratiques renforceraient l’agroécologie en tant qu’activité libératrice sur le plan social et environnemental, puisqu’elle englobe des concepts clés tels que la Terre mère et la vie harmonieuse (buen vivir, le principe indigène d’harmonie avec l’ensemble de la nature).

Introduction

Une qualité essentielle qui différencie l’agroécologie des systèmes agro-industriels est que la première reconnaît l’expérience accumulée par les cultures traditionnelles et promeut ce que l’on pourrait définir comme un « dialogue entre les différentes formes de savoirs traditionnels », alors que la seconde l’ignore et considère que le seul savoir valable provient de la science au détriment des formes de savoirs locaux ou régionaux. Par cultures traditionnelles, nous entendons les peuples indigènes, les petits exploitants agricoles, les descendants d’Africains et l’imbrication ethnique entre eux et d’autres personnes présentes sur ces terres depuis des milliers, des centaines et des dizaines d’années. Un récent rapport de la FAO, rédigé par des peuples autochtones du monde entier, dans un langage non spécialisé et facile à comprendre, a reconnu et documenté la valeur des systèmes alimentaires des peuples autochtones en termes de durabilité, de nutrition et de résilience.

Au cours de son évolution, l’agroécologie, qui a commencé comme une simple technique presque exclusivement limitée à la production, a continué de s’étendre jusqu’à inclure l’ensemble du système alimentaire dans son champ d’étude (Gliessman 2015, 2016). En outre, elle a intégré dans son cadre conceptuel un éventail de dimensions culturelles, économiques, politiques, agraires et de genre, entre autres (Bland et Bell 2007).

D’un point de vue culturel, l’agroécologie considère qu’une exigence cruciale de la recherche est de valider les savoirs portés par les producteurs avec lesquels les agroécologistes travaillent. C’est donc une tâche obligatoire pour les agroécologistes et les producteurs d’entamer un dialogue. Dans une récente analyse bibliométrique, Costa-Santos (2020) a recensé 661 publications tirées du Web of Science qui établissent un lien entre l’agroécologie et les savoirs écologiques traditionnels. Ces études ont été publiées entre 1991 et 2018 et ont été réalisées par plus de 2 000 auteurs de 878 institutions dans 102 pays, ce qui confirme le rôle extrêmement important que joue la culture dans l’agroécologie. Comme l’indique Rosado-May (2015), l’agroécologie est donc une pratique essentiellement interculturelle.

Certains auteurs considèrent que l’agroécologie n’est pas seulement une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social (Wezel et al. 2009), mais aussi une activité fondamentalement spirituelle et/ou religieuse (Harvard Divinity School 2016 ; Le Vasseur, Parajuli et Wirzba 2016 ; Shiva 2016 ; Wilson 2019), qui reconnaît l’existence fondamentale d’une dimension invisible de la nature (Wright 2021). Cet article analyse l’agroécologie en tant que pratique spirituelle. Pour ce faire, nous adoptons une approche ethnoécologique et remettons en question l’idée communément partagée d’un « dialogue entre les différentes formes de savoirs traditionnels », adoptée et utilisée par les agroécologistes.

L’approche ethnoécologique

La relation entre l’homme et la nature a été étudiée par de nombreux chercheurs et diverses écoles de pensée, dont l’ethnoécologie, une science consacrée à l’étude des savoirs traditionnels en tant que sagesse. Dans la littérature scientifique, les « savoirs écologiques traditionnels » (TEK, en anglais) sont un concept largement utilisé. Toutefois, comme indiqué plus haut, la dimension purement épistémologique ne peut être séparée des autres dimensions qui constituent la sagesse traditionnelle. « L’engagement dans le monde, les significations qui y sont attachées et le monde tel qu’il est vécu sont indissociablement liés et simultanément créés… ». « Les façons d’agir dans l’environnement sont toujours des façons de percevoir » (Ingold 1987, 112). La science a eu tendance à modéliser et à juger les autres en fonction de l’image que nous avons de nous-mêmes. Une fois de plus, le regard scientifique fragmente ou réduit la relation matérielle et intellectuelle que les cultures pré-modernes entretiennent avec la nature, en la percevant comme similaire à une perspective occidentale !

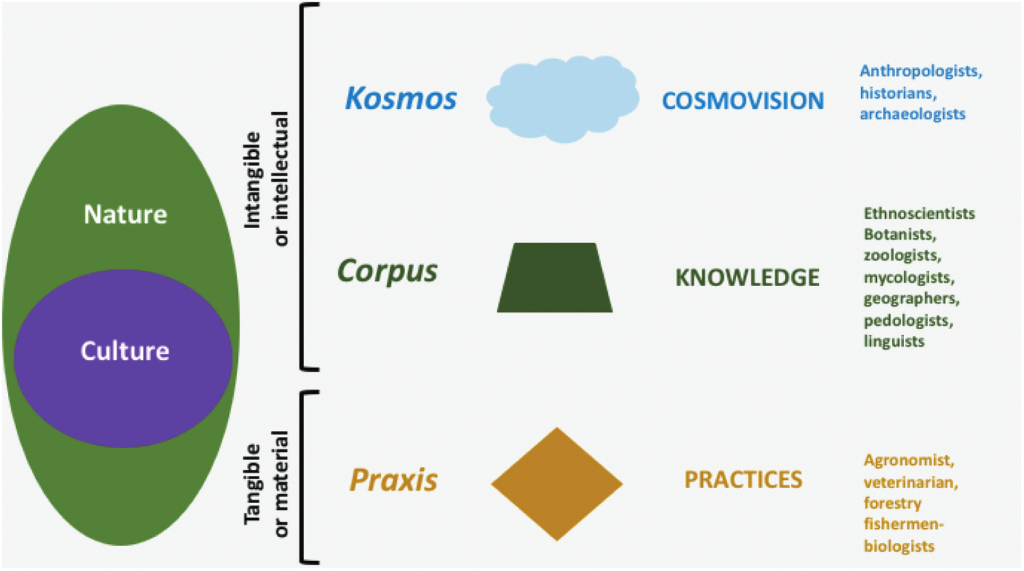

L’ethnoécologie, en tant que discipline hybride, a la particularité de chercher à saisir les formes de savoirs non formels – que Lévi-Strauss (1962) définit comme » science du concret » – de manière systémique sans dissocier les croyances des savoirs et des pratiques. Ainsi, l’ethnoécologie peut être définie comme une approche interdisciplinaire explorant la manière dont les groupes humains perçoivent la nature à travers un écran de croyances et de savoirs, et comment, en fonction de leur héritage culturel, les humains utilisent et/ou gèrent les ressources naturelles (Toledo 2002 ; Toledo et Barrera-Bassols 2008, 2009). En se concentrant sur le kosmos (le système de croyances ou la cosmovision-K), le corpus (l’ensemble du répertoire des savoirs ou des systèmes cognitifs-C) et la praxis (l’ensemble des pratiques-P), l’ethnoécologie propose une approche intégrative de l’étude du processus d’appropriation de la nature par l’homme. Cette approche permet de reconnaître la valeur du complexe croyances-savoirs-pratiques ou du « complexe K-C-P » des peuples traditionnels (figure 1) par rapport à des aspects tels que la conservation de la biodiversité (Toledo, 2013) ou la résilience socio-environnementale. Bien qu’il existe au moins six écoles ou courants d’ethnoécologie dans le monde (en France, en Espagne, au Mexique, au Brésil, au Canada et aux États-Unis) et que l’ensemble ait produit plus de 500 publications entre 1954 et 2011 (Toledo et Alarcón-Cháires, 2012), la vérité est que le caractère réel des formes de savoirs traditionnels n’a guère fait l’objet d’une élaboration théorique. Heureusement, de nombreux chercheurs à travers le monde ont adopté et appliqué le cadre conceptuel ethnoécologique de base (K-C-P).

D’un dialogue entre les formes de savoir à un dialogue entre les visions du monde

Villoro (1996) a analysé la différence entre le savoir basé sur l’intellect (conocer ; cognoscere ; connaitre ; conoscere ; kennen) et le savoir basé sur la sagesse (saber ; scire ; savoir ; sapere ; wissen). Cette différenciation permet de remettre en cause l’idée conventionnelle de ce que l’on a appelé un « dialogue des formes de savoirs. » Si ce dialogue a lieu entre deux formes de savoirs plutôt qu’entre des formes de connaissances intellectuelles, comme nous l’avons vu plus haut, il faut alors souligner qu’il s’agit d’un « dialogue entre cultures ou visions du monde. » Cela doit englober les trois dimensions abordées par une perspective ethnoécologique : une vision ontologique (kosmos), épistémologique (corpus) et productive (praxis). Jusqu’à présent, la notion de « dialogue des formes de savoirs », qui s’est largement répandue et multipliée, est restée confinée dans le domaine épistémique et ses relations avec la science, l’interdisciplinarité, l’interculturalité, les structures universitaires, la décolonisation, l’eurocentrisme, entre autres aspects (voir Argueta, Corona et Hersche 2011 ; Castro- Gómez 2007 ; Leff 2006). Presque sans exception, l’ensemble des travaux sur ce thème exclut la dimension ontologique. La spiritualité est donc également exclue. Comme cela a été noté (Blaser 2019 ; Duchesne-Winter 2019), en excluant la dimension ontologique et en restant largement confiné dans la dimension épistémologique, une relation asymétrique est maintenue selon laquelle le savoir scientifique est la référence ultime.

L’ontologie, à son tour, définit une manière de comprendre et de construire le monde, ce qui implique de supposer quel type de choses existe ou peut exister ainsi que les relations entre ces choses. Une ontologie est une expression de la construction du monde, une manière d’actualiser la réalité (Scott & Marshall, 2005). La différence significative entre l’ontologie du monde moderne et celle du monde traditionnel est que le premier est séparé de la nature de la culture et que sa vision est basée sur le rationnel (la science), alors que pour les peuples traditionnels, cette séparation n’existe pas et les humains apparaissent dans une égalité permanente par rapport à ce qui est non-humain. Par ailleurs, comme le démontre l’analyse ethnoécologique, la dimension ontologique apparaît toujours liée aux dimensions épistémologique et productive. Nous sommes donc face à un dialogue entre les cultures.

Qu’est-ce que la spiritualité ?

De nombreux chercheurs s’accordent à dire que l’être humain possède trois dimensions : la dimension corporelle ou physique, la dimension mentale et la dimension spirituelle (par exemple, Boff 1997). La dimension épistémologique, à son tour, distingue trois manières différentes de construire le savoir : la science, l’art et la sagesse. Cette dernière est liée à la méditation et, en fin de compte, à la spiritualité (Diaz 1997). La spiritualité humaine apparaît comme le résultat de la confrontation de l’homme avec le monde, plutôt que de le fuir. La conscience humaine, qui émerge d’une réflexion introspective profonde et intime sur l’incertitude, le manque ou l’absence de sens de l’existence, l’insondabilité de l’univers, entre autres facteurs, conduit les humains à accepter humblement l’existence indicible d’un mystère et, en fin de compte, la reconnaissance d’une entité abstraite et suprême ou d’une immanence. C’est une réponse du « moi face à l’abîme ». Cette « essence », également comprise comme « totalité » ou « unicité », revêt une multiplicité de formes et de noms : Être suprême, Unité fondamentale, Substance universelle, Énergie vitale, Énergie cosmique, Esprit cosmique, entre autres. Cette perception de la nature intuitive émerge de l’idée de l’existence de liens mystérieux entre toutes les parties qui composent l’univers ou la nature en tant qu’unité cosmique dirigée par une force intelligente. C’est une vérité que l’on atteint par la révélation ou l’illumination, plutôt que par l’exploration ou la recherche. La métaphore, le mythe et le symbole conduisent donc à une vision sacrée du monde. Les traditions spirituelles ont donc considéré le besoin d’une relation avec une réalité transcendante plus vaste, comme les dieux, la nature ou l’univers, comme un aspect inné et déterminant de l’être humain. Dans d’autres contextes, la spiritualité implique le développement d’une plus grande connexion avec soi-même et les autres par le truchement des relations et de l’union avec la communauté. La spiritualité implique également une ouverture croissante à l’exploration d’une relation avec une force, une essence ou un principe intangible et omniprésent qui perdure au-delà de l’existence humaine et de la connaissance rationnelle de l’homme.

La relation insoluble entre la sagesse et la spiritualité nous permet également d’identifier une qualité essentielle chez tous les êtres spirituels. Diaz (1997, 259) affirme que » … la sagesse ne peut exister sans l’expérience d’un profond émerveillement face à un monde et une vie mystérieuse, ce qui conduit à un apprentissage élémentaire : les limites de la condition humaine. Une personne sage accepte ses limites et son expiration finale. Une personne sage est consciente de la portée frugale de son savoir et de ses actions. » Cette qualité fondamentale est l’humilité. Les êtres humains reconnaissent non seulement qu’ils sont impuissants, imparfaits, limités et finis, mais ils reconnaissent également leurs propres erreurs et celles de leurs voisins, font la distinction entre le bien et le mal (en adoptant une position éthique) et acquièrent ou réaffirment un attribut extrêmement précieux : la compassion, c’est-à-dire la capacité de pardonner et d’être pardonné. L’humilité peut donc être un attribut clé dans la pratique de l’agroécologie et s’oppose à l’idée de « régner sur la nature » qui domine dans les pratiques agro-industrielles.

Religiosité et spiritualité : une distinction fondamentale

La spiritualité n’est pas synonyme de religiosité. Il semble que tout le monde soit spirituel à un certain degré, mais tout le monde n’est pas religieux. La littérature sur ce thème regorge de réflexions, de discussions et de controverses (voir, par exemple, les études fondamentales d’Ammerman 2013 ; Zinnbauer, Scott et Scott 1999 ; Love et Talbot 1999 ; Love 2021). D’un point de vue historique, la spiritualité a précédé la religiosité et a été maintenue comme un acte essentiellement individuel. La religiosité naît lorsque la spiritualité devient collective, institutionnelle et pratique, et lorsque l’éventail des figures sacrées prend vie et culmine en tant que symboles exclusivement humains. La conversion de la spiritualité en religion a lieu lorsque la première, liée à une seule culture, devient une institution multiculturelle ou métaculturelle, une structure de pouvoir, qui suppose que le naturisme, c’est-à-dire un panthéon composé de nombreux êtres ou éléments naturels sans ou avec un minimum de hiérarchie (polythéisme), se transforme en une croyance dans laquelle les divinités deviennent humaines. Au polythéisme succède le monothéisme avec un Dieu masculin humanisé de plus en plus puissant. Aujourd’hui, après deux mille ans d’expansion, les trois grandes religions monothéistes (christianisme, islam et judaïsme) regroupent près de la moitié de la population humaine. Aujourd’hui, les religions sont des institutions sociales, culturelles et politiques généralement imprégnées de relations de pouvoir, qui deviennent souvent des structures oppressives. Il est donc essentiel de faire la distinction entre spiritualité et religiosité.

L’importance du concept de la Terre-Mère

Actuellement, l’agroécologie vise à transformer les systèmes de production alimentaire mondiaux en pratiques adaptées à l’environnement, à la société et à la culture. Cette tâche est principalement, mais pas exclusivement, mise en œuvre par les petits paysans de la planète, qui représentent une population globale de 1,5 milliard de personnes, dont 300 à 700 millions appartiennent à des cultures indigènes (Toledo et Barrera-Bassols 2008). Dans les cosmovisions traditionnelles, la spiritualité est presque toujours liée au concept de la Terre-Mère. Selon cette conception, tout est plein de vie et les êtres humains sont interconnectés avec tous les autres éléments non humains, qui sont considérés sur un pied d’égalité. Il n’y a pas de différence entre les êtres vivants et non vivants. Dans cette vision, la vie imprègne tout, y compris les montagnes, les rivières, l’air, les rochers, les glaciers et les océans. Tous ces éléments font partie d’un ensemble vivant, la Terre étant notre Mère qui, à son tour, interagit avec le Soleil et le Cosmos.

Les droits de la Terre-Mère

Cette vision du monde, qui était à l’origine celle des cultures traditionnelles, a été transférée à d’autres secteurs de la société humaine. La nécessité de reconnaître les « droits de la Terre en tant que notre mère » s’est imposée avec force, ce qui implique la nécessité de les intégrer dans les réglementations juridiques à l’échelle locale, nationale et mondiale. Cela a déjà été fait dans les Constitutions de l’Équateur (2008) et de la Bolivie (2010). « Les droits de la Terre Mère sont un appel à l’abandon du paradigme anthropocentrique dominant et à l’imagination d’une nouvelle société sur Terre. L’anthropocentrisme considère que les êtres humains sont d’une importance capitale, supérieurs à tous les autres êtres et éléments qui font partie de la Terre. L’homme est le seul être à posséder une conscience, des valeurs et une éthique. L’homme et la nature sont considérés comme deux catégories distinctes. La nature n’existe que pour la survie et le développement des sociétés humaines » (Solón 2018, 130).

Selon Solón (2018), il existe quatre tendances qui plaident en faveur des droits de la Terre Mère : la perspective indigène (qui est en fait le précurseur), la perspective scientifique, la perspective éthique et la perspective juridique. Au sein de la communauté scientifique, la théorie Gaïa, formulée par le chimiste anglais James Lovelock et le microbiologiste américain Lyn Margulis (voir Lovelock 1979), postule l’existence d’une entité vivante à l’échelle planétaire. Cela implique le passage d’une vision essentiellement mécaniste à une autre vision basée sur la science de la complexité. La perspective éthique est issue des formulations de plusieurs auteurs. Son expression suprême est la Charte de la Terre lancée en l’an 2000, qui continue de rassembler et de mobiliser d’importants partisans à travers le monde (Boff 2008). Enfin, la perspective juridique vise à intégrer ces droits dans de nouveaux cadres réglementaires fondés sur le principe que le droit, compris comme les normes institutionnelles et réglementaires, régit le comportement humain dans la société. Loin d’être statique et immuable, il change et évolue en permanence. Les peuples autochtones partagent l’idée que la Terre Mère a favorisé d’innombrables événements à l’échelle nationale et mondiale, tels que les « Conférences sur la protection de la Terre Mère » organisées ces vingt dernières années (Bunten 2018), et en particulier la « Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre Mère », avec la participation de 35 000 personnes et plus de 1 000 délégués de 100 pays, qui s’est tenue à Cochabamba, en Bolivie, en 2010. Toutes ces avancées sont apparues en réponse à la crise écologique mondiale, dont l’expression la plus extrême est la crise climatique et, d’une certaine manière, sa suite actuelle, la pandémie du COVID-19.

La destruction de la nature et de la spiritualité

La spiritualité se construit autour de deux énigmes ou mystères : celui de l’Univers (vision lointaine ou étendue), ou celui de la Nature (intimement liée au Soleil et à la Lune en tant que corps célestes) (vision rapprochée). L’apport de la science (principalement par le biais de l’astrophysique) a récemment permis des ajustements à une compréhension métaphysique cosmique ou universelle. Celle-ci coïncide avec l’idée contenue dans les cosmovisions des peuples anciens et de leurs héritiers actuels, selon laquelle la Nature correspond à l’ensemble de la planète que nous habitons. Ces 7 000 peuples originels ou indigènes, identifiés par leur langue, rattachent leur cosmovision à leur territoire de référence. En général, la cosmovision de ces peuples est enracinée dans la compréhension de la Terre en tant que Mère ou de la Nature en tant que Mère. C’est ce que Berkes (1999) appelle « l’écologie sacrée ».

Afin de développer tout son potentiel techno-économique, la civilisation moderne et industrielle a dû remettre en question le caractère sacré de la nature, comprise par de nombreux peuples traditionnels comme un être vivant. Ce processus a duré plusieurs siècles et a atteint son expression maximale à notre époque avec une vision scientifique de notre environnement naturel, qui a paradoxalement accumulé de nombreux impacts négatifs qui ont conduit à un effet global actuel de réchauffement planétaire et à une véritable crise climatique.

La domination exercée au cours des derniers siècles par les empires européens sur les peuples originaires d’Asie, d’Afrique et des Amériques s’est traduite par la conquête, la disparition (ethnocide) ou l’assujettissement épistémologique et idéologique, c’est-à-dire la disqualification des savoirs traditionnels comme non scientifiques (c’est-à-dire imprécis, subjectifs et inutiles). Les pratiques spirituelles traditionnelles ont également été interdites, ce qui a conduit dans de nombreux endroits à l’adoption forcée des religions dominantes. Par conséquent, l' »écologie sacrée » peut exister de manière plutôt « pure », ou se transformer en un nouveau syncrétisme, en une pratique religieuse hybride, cachée ou déguisée d’un nouveau genre.

La nature, dans sa sacralité, comprise à l’origine comme un être vivant, a fini par être remplacée par un modèle mécanique, un écosystème, soumis à une analyse scrupuleuse et rationnelle (comme s’il s’agissait d’un mécanisme d’horlogerie). Finalement, elle a été considérée comme une source de richesse matérielle et comme faisant partie de tout un processus économique au service exclusif de l’humanité. C’est ainsi que sont apparus des concepts aujourd’hui considérés comme normaux par de nombreux chercheurs, tels que les « ressources naturelles » ou le « capital naturel », inclus dans l’économie néoclassique dominante. L’expression maximale de cette marchandisation du monde naturel a peut-être été atteinte avec la publication d’un article de Costanza et al. (1997), qui se sont attelés à la tâche d’estimer la valeur économique en dollars du patrimoine naturel de la planète. Cet article a fait l’objet de 10 000 citations bibliographiques.

Deux ouvrages ont fourni une description détaillée de la désacralisation de la nature provoquée par la modernité industrielle : le livre de l’historien américain Morris Berman, The Reenchantment of the World (Berman 1981) et celui du biologiste britannique Rupert Sheldrake intitulé « L’Âme de la nature » (Sheldrake 1991). À son tour, la théorie Gaia, explication scientifique de l’écosystème planétaire, formulée par James Lovelock, a poussé le monde scientifique à déclarer que la planète était un « être vivant ». En fait, le caractère illimité de l’écosystème planétaire, associé à de nombreux processus imprévisibles à tous les niveaux, continue de se révéler comme un certain mystère.

L’assujettissement de Mère Nature, source de toute vie et réservoir de tout ce qui meurt et se transforme, et son exploitation ultérieure est essentiellement un acte patriarcal. Le féminin a donc été dominé par le masculin dans de nombreuses dimensions de la vie sociale. Il est probable que l’assujettissement séculaire des femmes a atteint son expression maximale dans la société moderne. Le retour de la spiritualité est donc un acte qui implique la renaissance de la nature, ainsi que la récupération et la revalorisation du féminin. D’une certaine manière, la réémergence de Mère Nature, qui est un être féminin, s’oppose aux trois images masculines du divin (Christ, Mahomet et Dieu) qui dominent aujourd’hui l’imaginaire religieux mondial. Plus qu’une simple coïncidence, c’est l’expression d’un changement radical de paradigme.

Discussion

Au cours des deux dernières décennies, l’agroécologie s’est largement répandue en Europe, en Inde, en Afrique et en Amérique latine en particulier (voir Altieri et Toledo 2011 ; van der Ploeg et al. 2019). Des projets agroécologiques, des diplômes universitaires, des congrès, des cours, des diplômes, des marchés, des organisations et des publications de tous types ont fleuri de toutes parts. En outre, l’agroécologie a été adoptée par des mouvements d’émancipation tels que Via Campesina, le Mouvement des travailleurs sans terre du Brésil, le Mouvement « Peasant to Peasant » en Amérique centrale et le mouvement « Twenty First Century Plan de Ayala » au Mexique. Avec pour objectif d’atteindre zéro famine, de réduire les inégalités et de surmonter l’urgence climatique, la FAO a reconnu l’agroécologie et l’a présentée comme une solution viable. Cependant, comme l’ont noté plusieurs auteurs, cette popularisation de l’agroécologie l’expose à être détournée et récupérée par les entreprises et les marchés de l’agro-industrie et de l’agrobusiness à grande échelle, en produisant des versions déculturées et dépolitisées de l’agroécologie (Levidow, Pimbert et Vanloqueren 2014 ; Anderson et Maughan 2021 ; Held 2021 ; Giraldo et Rosset, 2018). C’est ce que l’on a appelé la « Junk Agroecology » (Friends of the Earth 2020).

Selon moi, l’intégration d’une dimension ontologique, cosmogonique et spirituelle à l’agroécologie lui confère une nouvelle identité qui soutient son action et la renforce en tant que pratique émancipatrice, favorisant un discours et une sémantique décolonisatrice et anti-establishment (Nuñez et Navarro-Garza, 2021). En outre, elle la protège contre la possibilité d’être cooptée par le statu quo. Pour toutes ces raisons, il est important de faire référence aux quelques expériences qui ont exceptionnellement intégré cette dimension spirituelle dans les pratiques agroécologiques. Le Mexique et la Bolivie en sont deux exemples concrets. Au Mexique, les études ethno-écologiques concernant les Mayas du Yucatan (Barrera-Bassols et Toledo 2005 ; Toledo et al. 2008), une culture ancienne dont l’existence a été prouvée depuis au moins 3 000 ans, révèlent clairement la synergie établie entre le kosmos (la dimension ontologique), le corpus (la dimension épistémologique) et la praxis (la dimension productive). Le kosmos s’exprime par le grand nombre de divinités avec lesquelles le paysan maya dialogue, échange et négocie. Dans la seule communauté de Xocén, le nombre de divinités, de dieux et d’esprits atteint 130, liés aux éléments de la nature, tels que les vents, la pluie, les grottes, les sources, les animaux et les plantes (Terán et Rasmussen 1994), tandis que les agriculteurs mayas accomplissent plus de 70 rituels d’agriculture, d’élevage et de chasse tout au long de l’année (Gabriel 2000 ; Morales-Damián 2014). L’épistémologie maya, quant à elle, comprend un ensemble détaillé de savoirs concernant l’environnement naturel : climat, topographie, flore, faune, sol, hydrologie et processus écologiques. Les pratiques écologiques mayas comprennent toute une série d’activités qui constituent une mosaïque de paysages agroforestiers et une utilisation impressionnante de la biodiversité (Toledo 2020). En moyenne, chaque famille maya cultive entre 20 et 50 espèces dans ses champs de maïs diversifiés (milpa), jusqu’à 387 espèces dans ses jardins potagers, de 35 à 103 espèces d’abeilles dans l’apiculture, jusqu’à 250 espèces végétales extraites ou récoltées, et plus de 18 espèces animales chassées.

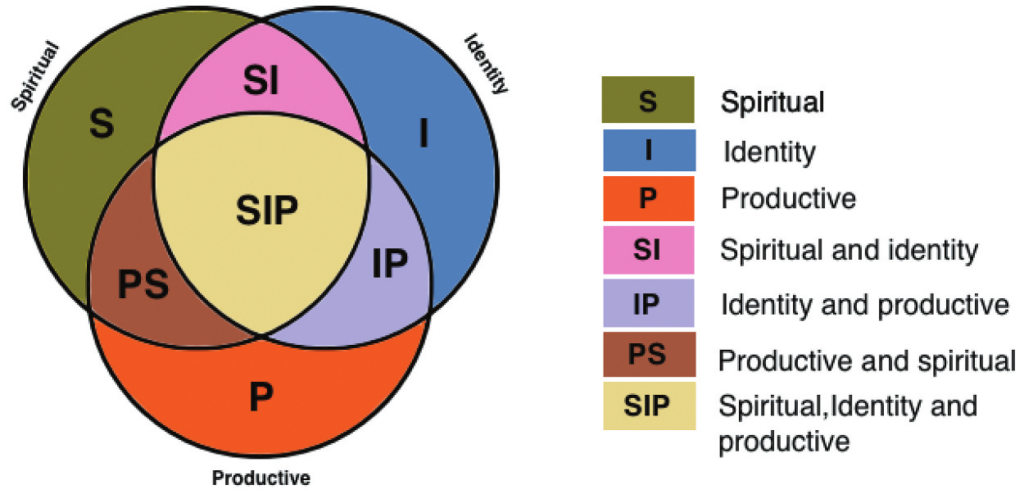

Ces questions sont abordées à l’école d’agriculture écologique U Yits Ka’an, un centre de formation pour les agriculteurs et agricultrices mayas de l’État du Yucatan, créé en 1996, où convergent « l’écologie sacrée maya », les savoirs scientifiques, la théologie de la libération et les pratiques agro-écologiques. Cette école vise et combine trois objectifs principaux : la dimension spirituelle, l’identité communautaire et les activités productives (López-Valentin et al. 2021) (Figure 2).

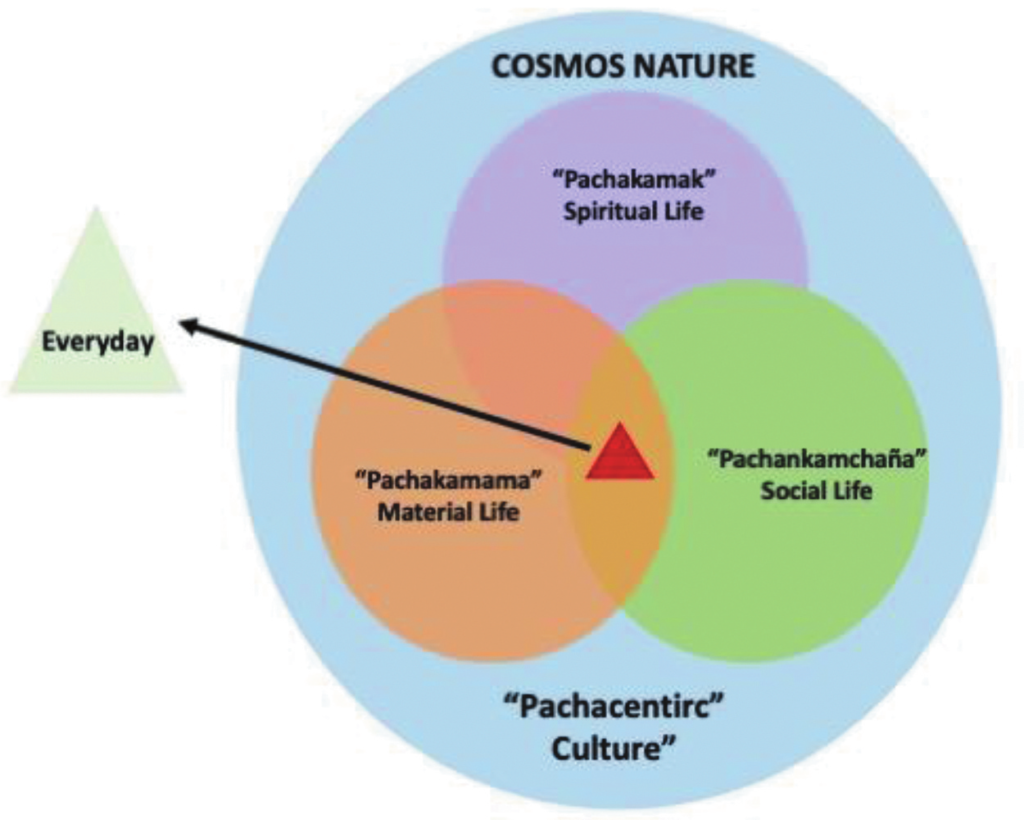

En Bolivie, il existe un autre exemple remarquable : Le Centre universitaire d’agroécologie, rattaché à l’Université Mayor de San Simón (AGRUCO par son acronyme espagnol), fondé en 1985, qui est la plus grande institution proposant des études agroécologiques dans le pays. Tout au long de sa trajectoire, elle a adopté une démarche pédagogique, scientifique et philosophique très avancée, comme la recherche-action participative, le dialogue interculturel et interscientifique, ainsi que la bioculturalité et la pluridisciplinarité (Delgado et Rizt 2016). Son travail en matière d’éducation est également réputé puisqu’il a formé des techniciens, ainsi que des professionnels titulaires d’une licence, d’une maîtrise ou d’un doctorat. Il offre également des programmes qui soutiennent le développement rural dans les communautés et les municipalités. Son objectif principal est » … de contribuer à une vie harmonieuse basée sur l’agroécologie, en revalorisant les formes ancestrales de savoir, et la sagesse des peuples indigènes, en considérant les domaines spirituels, sociaux et matériels de la vie quotidienne, comme une alternative au développement capitaliste » (AGRUCO 2011) (Figure 3). La philosophie qui guide cette institution reproduit, d’une manière différente et implicite, la synthèse suggérée par une approche ethno-écologique, puisqu’elle mêle les dimensions spirituelle, épistémologique, et les dimensions pratiques ou productives (Choquehuanca 2016, 14). « La vie harmonieuse consiste à rechercher une convivialité communautaire dans laquelle tous les membres de la communauté se préoccupent les uns des autres. Le plus important n’est pas l’être humain en tant que tel (comme le prétend le socialisme) ni l’argent (comme le prétend le capitalisme), mais la vie elle-même. L’objectif est de parvenir à une vie simple en suivant un chemin d’harmonie avec la nature et la vie qui cherche à sauver la planète tout en donnant la priorité à l’homme » (Choquehuanca 2021).

En guise de conclusion

Qu’est-ce que l’agroécologie ? Il est devenu courant de répondre que l’agroécologie est à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social ou citoyen (Wezel et al. 2009). Cependant, John Wilson (2019), facilitateur et activiste travaillant principalement en Afrique de l’Est et en Afrique australe avec des organisations communautaires, affirme que l’agroécologie est bien plus que cela : C’est de l’art, un ensemble de solutions créatives, des aliments sains et nourrissants, de la solidarité et une révolution pour la construction de la paix. Wilson conclut ses remarques par la phrase suivante : « L’agroécologie est un lien spirituel avec la terre et la nature, quelle que soit notre foi » (Wilson 2019, 12). Comme cet article a tenté de le démontrer, l’intégration de la dimension oubliée de l’ontologie dans une perspective agroécologique n’implique pas seulement l’intégration de la spiritualité, mais rend en fait l’agroécologie plus complète en tant qu’activité émancipatrice, en remettant radicalement en question ses objectifs. Il ne s’agit plus d’un « dialogue entre différentes formes de savoir », mais d’un « dialogue entre visions du monde », qui pose la question de savoir si l’agroécologie recherche l’innovation technologique, le respect de l’environnement, l’efficacité économique ou la durabilité, ou tout cela à la fois, dans un but ultime : la vie harmonieuse (buen vivir), qui découle de la cosmovision des peuples traditionnels avec lesquels l’agroécologie est en contact. Une philosophie qui s’articule autour de l’existence de la Terre perçue comme notre Mère, un être vivant qui comprend les êtres humains comme faisant partie du monde naturel et qui se situe à l’extrême opposé de ce que la modernité industrielle, technocratique, capitaliste et patriarcale prêche et impose. Deux auteurs clés nous livrent quelques mots de conclusion : Gam A. Shimray, (2021 : vii) : « Les systèmes alimentaires des peuples autochtones enracinés dans nos savoirs ancestraux et nos pratiques de gestion territoriale sont unis par notre profond lien spirituel avec la nature. Notre conscience spirituelle est l’endroit où nous trouvons l’harmonie avec la nature et développons des solutions aux problèmes du changement climatique et de la perte de biodiversité. » Et Vandana Shiva (2016 : vii) : « Au cours des trois dernières décennies, j’ai appris que l’agriculture consiste avant tout à prendre soin de la terre. La culture et le partage de la nourriture sont donc un acte spirituel… ».

Références

voir l’article original.

A propos de l’auteur

Víctor Manuel Toledo travaille actuellement à l’Institut de recherche sur les écosystèmes et la durabilité de l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Víctor mène des recherches sur l’ethno-écologie, la science de la durabilité et l’écologie politique.

Il a fondé en 1992 la revue Etnoecologíca, pionnière dans l’étude des relations villages indigènes-nature, et publié de nombreux travaux de recherche, dont 12 livres et plus de 40 articles scientifiques.

Il a reçu le prix national environnement en 1985, le prix du mérite écologique par le gouvernement du Mexique en 1999 et le prix Luis Elizondo de l’institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey en 2000. En mai 2019, Il est nommé secrétaire à l’Environnement et aux Ressources naturelles en mai 2019, au sein du gouvernement mexicain.