Nous avions présenté en 2021 les résultats préliminaires du projet Ecovitisol, qui a étudié sur 3 ans (2019 – 2021) les impacts des pratiques viticoles conventionnelles, biologiques et biodynamiques sur la qualité microbiologique des sols dans trois régions viticoles françaises : Alsace (vignobles de Westhalten et Dambach-la-Ville), Côte d’or (Côte de Nuits et Côte de Beaune) et Saône et Loire (côtes chalonnaise et mâconnaise).

Les résultats spectaculaires présentés en 2021 étaient issus d’une première campagne d’échantillonnage et ne présentaient pas encore une robustesse suffisante. Les données consolidées sur un réseau de 152 parcelles, également réparties dans les différents modes de production (1/3 en conventionnel, 1/3 en AB et 1/3 en biodynamie) permettent aujourd’hui de présenter des résultats solides qui confirment les premières tendances, avec toutefois des rapports plus raisonnables.

Ces données ont été publiées par Zappelini et al. en mai 2025 dans la revue Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 392.

Résumé académique

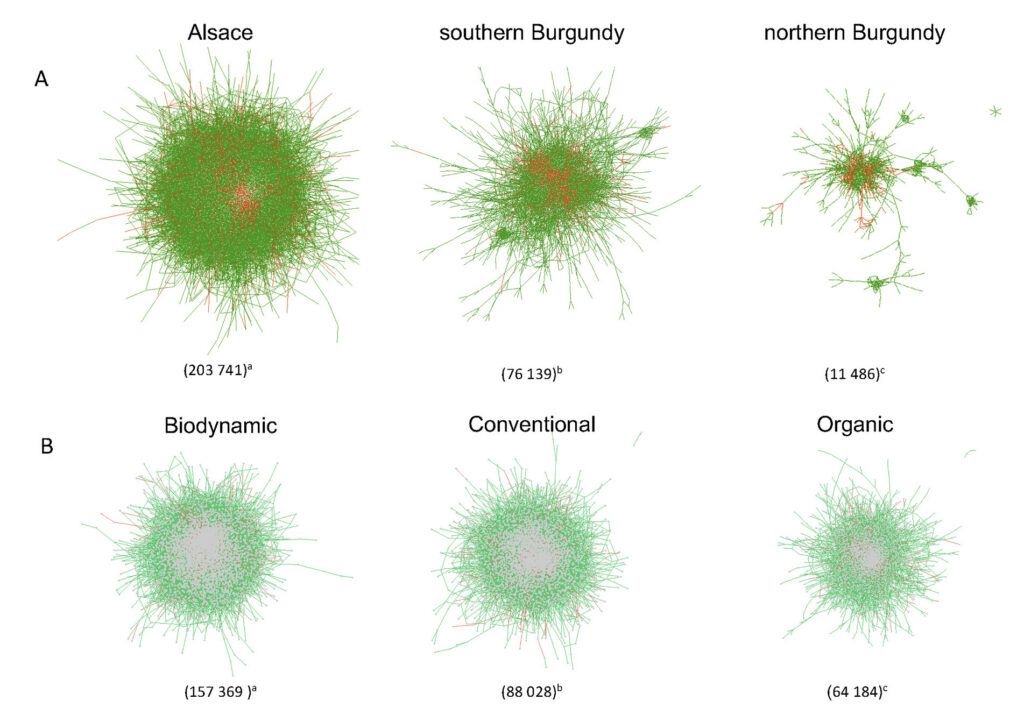

Les systèmes de production biologique (AB) et biodynamique (BD) se sont considérablement développés comme alternatives aux systèmes conventionnels (CV) afin d’améliorer la durabilité de la viticulture. Cependant, leur impact sur la qualité biologique des sols reste mal documenté. Nous avons caractérisé différents paramètres du microbiote des sols dans un réseau de 152 parcelles viticoles à l’aide d’outils moléculaires basés sur la caractérisation de l’ADN du sol. Les parcelles ont été réparties de manière égale dans trois régions viticoles françaises (Alsace, Bourgogne du Nord, Bourgogne du Sud) et sélectionnées afin d’équilibrer la part relative de chaque système de production (1/3 en CV, AB et BD). Des données sur les pratiques de gestion des sols, telles que le travail du sol, la couverture végétale entre les rangs et la fertilisation, ont également été collectées pour chaque parcelle afin d’étudier leur impact sur le microbiote du sol. Un travail du sol plus intensif, une couverture végétale inter-rangs et l’exportation des bois de taille fréquemment observés dans les parcelles du nord de la Bourgogne expliquent en partie la réduction d’environ 50 % de la biomasse microbienne moléculaire, d’environ 15 % de la diversité microbienne et d’environ 90 % des interactions microbiennes par rapport aux sols échantillonnés en Alsace.

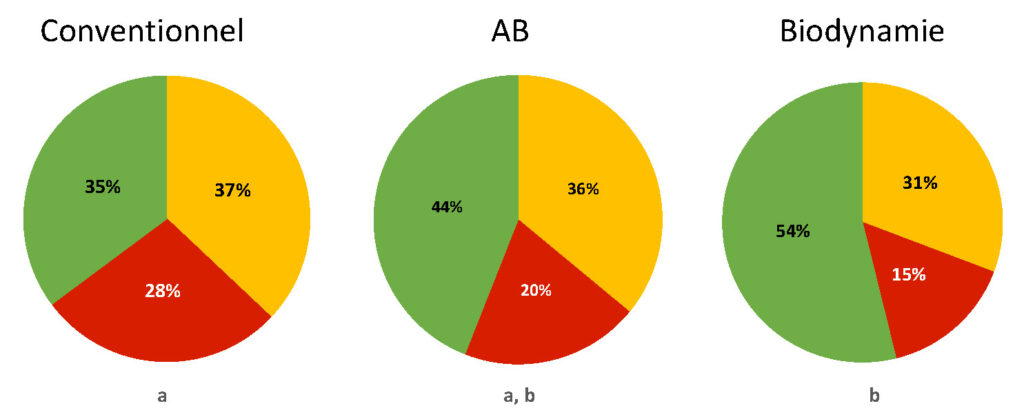

La répartition de la variance de l’ensemble des données microbiennes cumulées a montré une biomasse microbienne et une richesse bactérienne plus élevées dans les systèmes AB que dans les systèmes CV, et dans les systèmes BD que dans les systèmes AB. La complexité des réseaux d’interactions microbiennes a augmenté d’environ 145 % dans les systèmes BD (157 369 liens) par rapport aux systèmes CV (88 028 liens) et a diminué d’environ 37 % dans les systèmes AB (64 184 liens) par rapport aux systèmes CV. Nos résultats suggèrent que si les systèmes AB et BD peuvent améliorer la qualité du microbiote du sol, leurs avantages pourraient être encore optimisés grâce à une meilleure couverture végétale et à un travail du sol réduit.

Qualité microbiologique des sols

D’après le rapport complet du projet Ecovitisol :

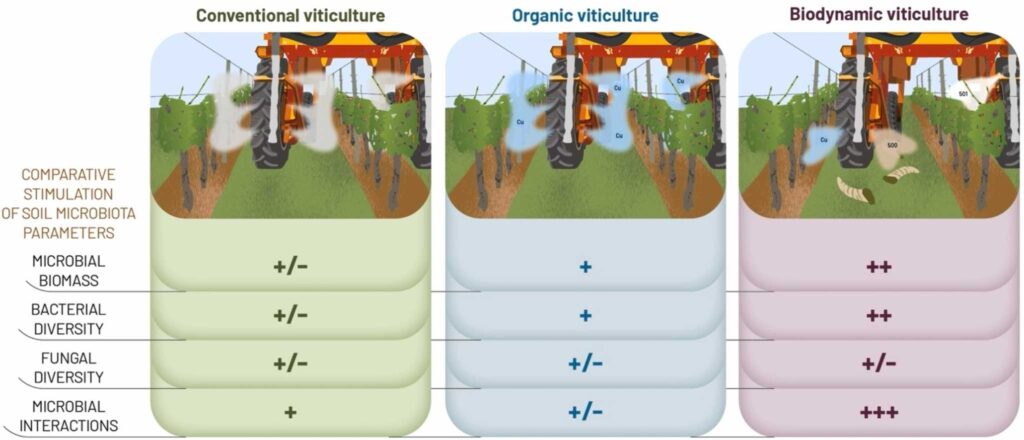

L’analyse de l’impact des modes de production montre une amélioration significative de la qualité microbiologique des sols lorsque l’on passe de la viticulture conventionnelle à la viticulture biologique et aussi lorsque l’on passe de la viticulture biologique à la viticulture biodynamique (Figure 2). Ceci pourrait d’abord s’expliquer par l’application de pratiques plus vertueuses et indépendantes des cahiers des charges de ces modes de production en AB et en BD (moins de travail du sol, plus d’enherbements…). Toutefois, au sein de notre réseau de parcelles les vignerons en AB et en BD sont ceux qui enherbent le moins, qui travaillent plus le sol et qui ne restituent que faiblement les sarments, ce qui ne supporte pas cette hypothèse.

Ceci suggère que l’amélioration de la qualité microbiologique du sol en AB et en BD est donc potentiellement due à des pratiques propres à ces modes de production (réduction des pesticides, utilisation de préparations spécifiques en BD…). Ces résultats sont en accord avec les conclusions d’une synthèse scientifique sur tous les travaux de recherche internationale portant sur l’impact des modes de production sur la qualité écologique des sols (Christel et al., 2021).

Source : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/ecovitisol-rapport-final0

Focus sur les réseaux d’interaction microbienne

L’analyse des réseaux d’interactions microbiens a aussi été effectuée sur les parcelles du réseau EcoVitiSol en fonction des modes de production. Des réseaux plus complexes et structurés sont observés pour les sols des parcelles menées en biodynamie (157 369 liens) en comparaison de ceux obtenus pour les sols en AB (64 184 liens) et en Conventionnel (88 028 liens) (Figure 2). Une dégradation de la complexité des réseaux d’interactions entraîne généralement une baisse de la fonctionnalité de la communauté mais aussi de sa stabilité, c’est-à-dire sa capacité à résister à des perturbations et sa résilience.

Ceci confirme que la biodynamie a un effet plus stimulant sur la qualité microbiologique des sols en comparaison de l’AB et du conventionnel. Nous observons des réseaux moins complexes en AB, ce qui peut s’expliquer par une plus forte intensité de travail du sol sur ces parcelles couplée à un mauvais enherbement.

Source : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/ecovitisol-rapport-final0

Suites du projet EcoVitiSol

Au-delà de l’Alsace et la Bourgogne, l’équipe d’EcoVitiSol poursuit ses analyses dans d’autres territoires viticoles comme la Provence et le Bordelais afin de mieux comprendre les spécificités de chaque région et de confirmer les impacts des modes de production sur la qualité des sols. Des modalités plus spécifiques sur l’utilisation des préparations biodynamiques par les viticulteurs sont également étudiées, afin de mieux comprendre le mode d’action des préparations et les facteurs qui contribuent à l’efficacité des pratiques biodynamiques sur les sols.